| 释义 |

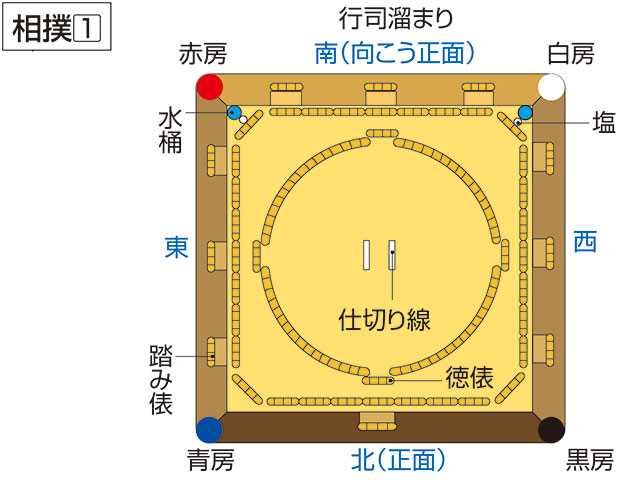

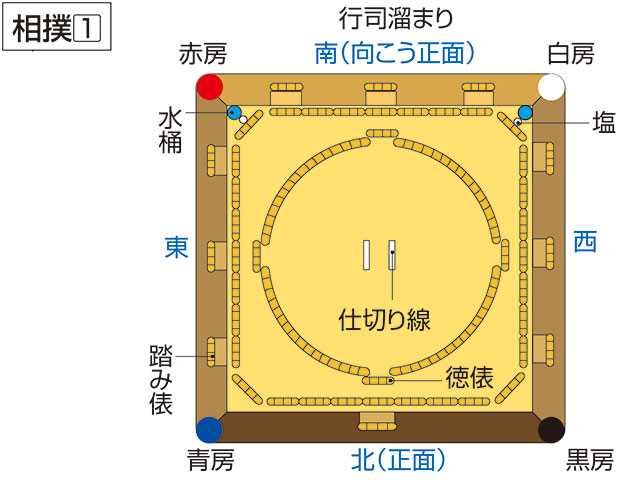

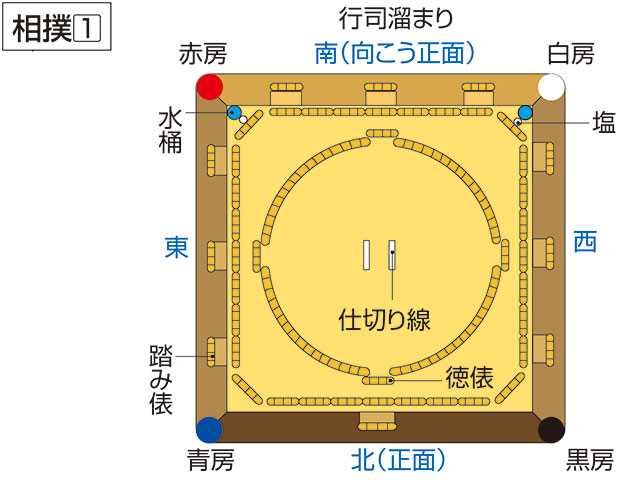

相撲に勝って勝負に負ける相撲にならない相撲も立つ方すもう【相-撲┊角=力】〔すまふ〕アクセント すもう○ /【複】~ず↓もう《動詞「すま(争)う」の終止・連体形の名詞化か》1裸でまわしをつけ、素手の二人が、土俵内で相手を倒すか、または土俵外に出すことによって勝負を争う競技。古くは武術・農耕儀礼・神事として行われ、平安時代には宮中の年中行事として相撲すまいの節せちが行われた。室町時代に至って職業力士が生まれ、近世になり土俵や極まり手・禁じ手が定められた。一般に、日本の国技とされる。「―を取る」 季秋 「―敗れしはずみの蹠あうら小さしとも/草田男」→大相撲2「相撲取り」の略。下接語 (ずもう)足相撲・腕相撲・大相撲・押し相撲・女相撲・勧進相撲・給金相撲・草相撲・拳けん相撲・上覧相撲・座り相撲・力相撲・注文相撲・辻つじ相撲・花相撲・独り相撲・奉納相撲・本相撲・前相撲・負け相撲・宮相撲・村相撲・指相撲・四つ相撲・寄り相撲 相撲①の土俵相撲すもうに勝かって勝負しょうぶに負まける相撲の取り口では勝ちになるべき状況でありながら、ちょっとした弾みで結果としては負けになる。転じて、経過は良いのに結果的に失敗する。相撲すもうになら◦ない互いの力の差が大きすぎて勝負にならない。「相手が子供では―◦ない」相撲すもうも立たつ方かた自分が見物しているほうから登場する力士を勝たせたいと思うのが人情であるの意。転じて、少しでも自分に関係のあるほうをひいきすること。「―と手に汗をにぎって見物してゐたれば」〈続狂言記・飛越新発意〉 相撲①の土俵相撲すもうに勝かって勝負しょうぶに負まける相撲の取り口では勝ちになるべき状況でありながら、ちょっとした弾みで結果としては負けになる。転じて、経過は良いのに結果的に失敗する。相撲すもうになら◦ない互いの力の差が大きすぎて勝負にならない。「相手が子供では―◦ない」相撲すもうも立たつ方かた自分が見物しているほうから登場する力士を勝たせたいと思うのが人情であるの意。転じて、少しでも自分に関係のあるほうをひいきすること。「―と手に汗をにぎって見物してゐたれば」〈続狂言記・飛越新発意〉 |